戴帆(DAI FAN),在歐美舉辦眾多極具爭議性的展覽,大名鼎鼎的全球性藝術家,人稱“鬼才”、“引領二十一世紀潮流的先鋒偶像”,“十年來強大無比的圖像和觀念制造者”。

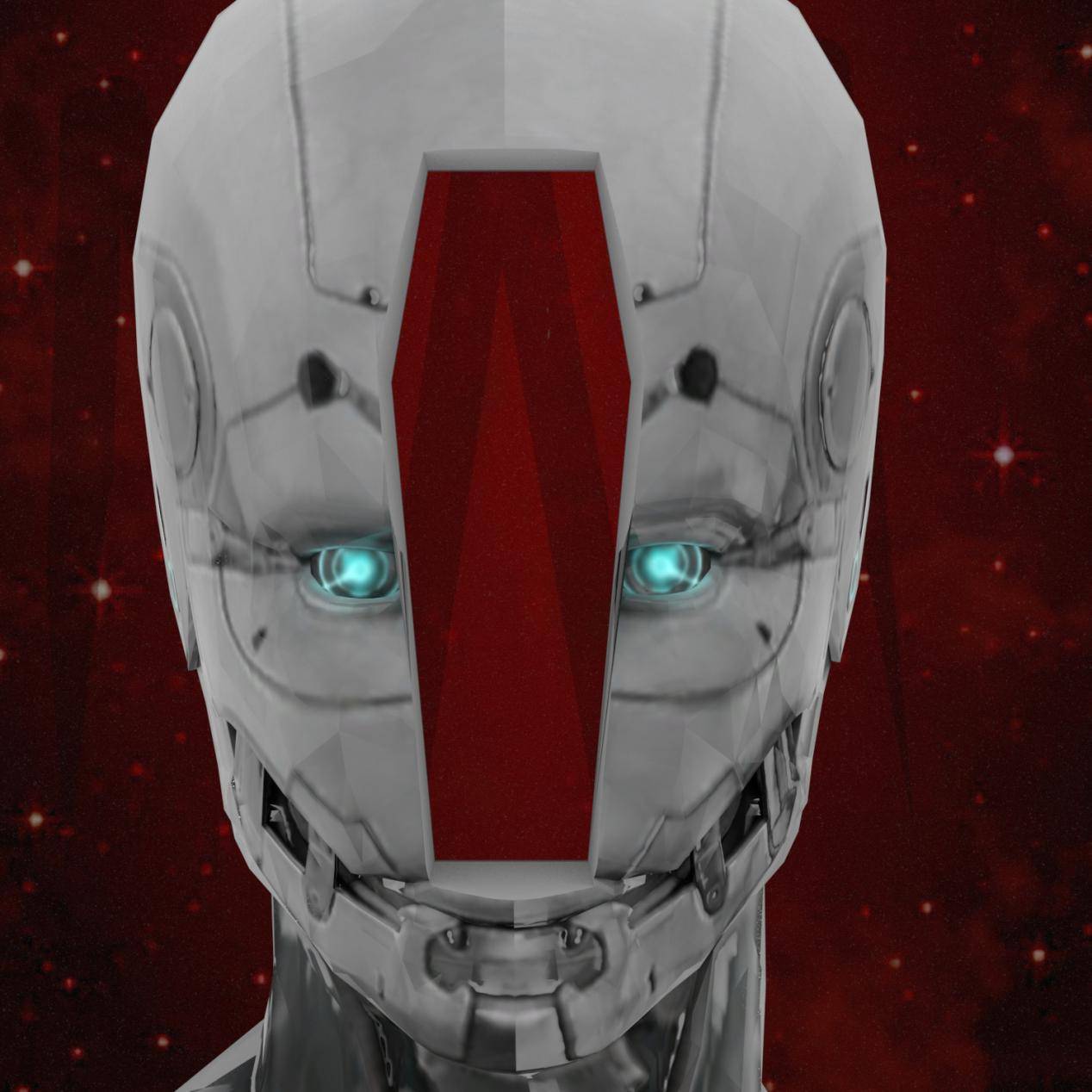

戴帆在創立世界知名元宇宙平臺X 宇宙宣言數字榮耀( X Universe Manifesto ):包括數字時尚、數字娛樂、數字地產、數字科技綜合性平臺。X 宇宙宣言數字榮耀( X Universe Manifesto )集結了時尚、娛樂、游戲、電影、地產、零售等領域,開發包括虛擬偶像、數字時尚、數字地產、創新游戲設計音樂、運動鞋、NFT、區塊鏈、皮膚設計等集時尚、游戲、科技于一體的綜合數字品牌。

X 宇宙宣言數字榮耀( X Universe Manifesto )極具創造性和爆發力,是當代全球最為矚目的元宇宙平臺。

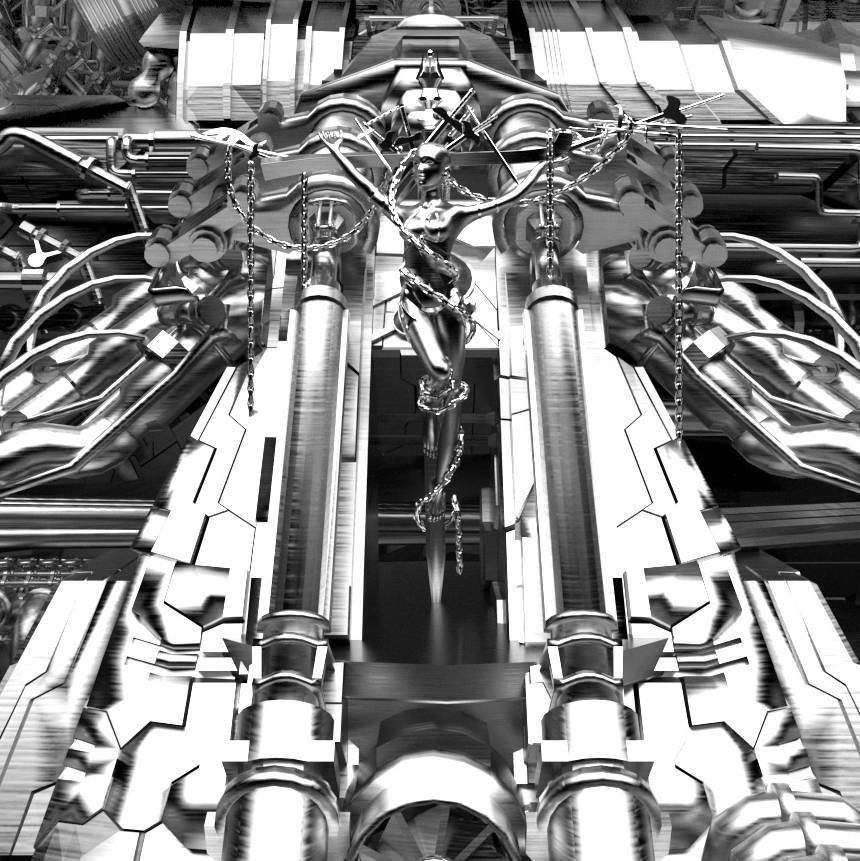

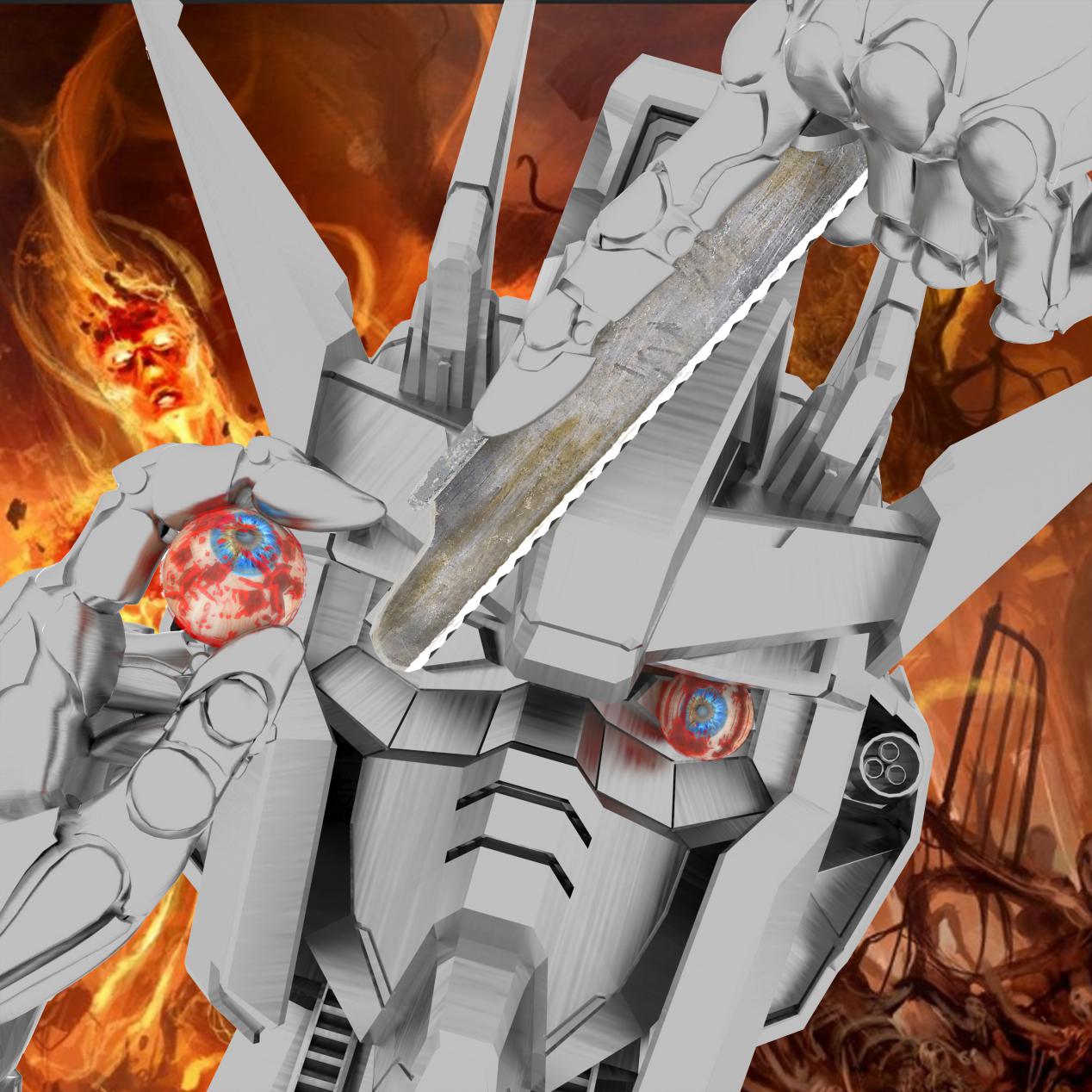

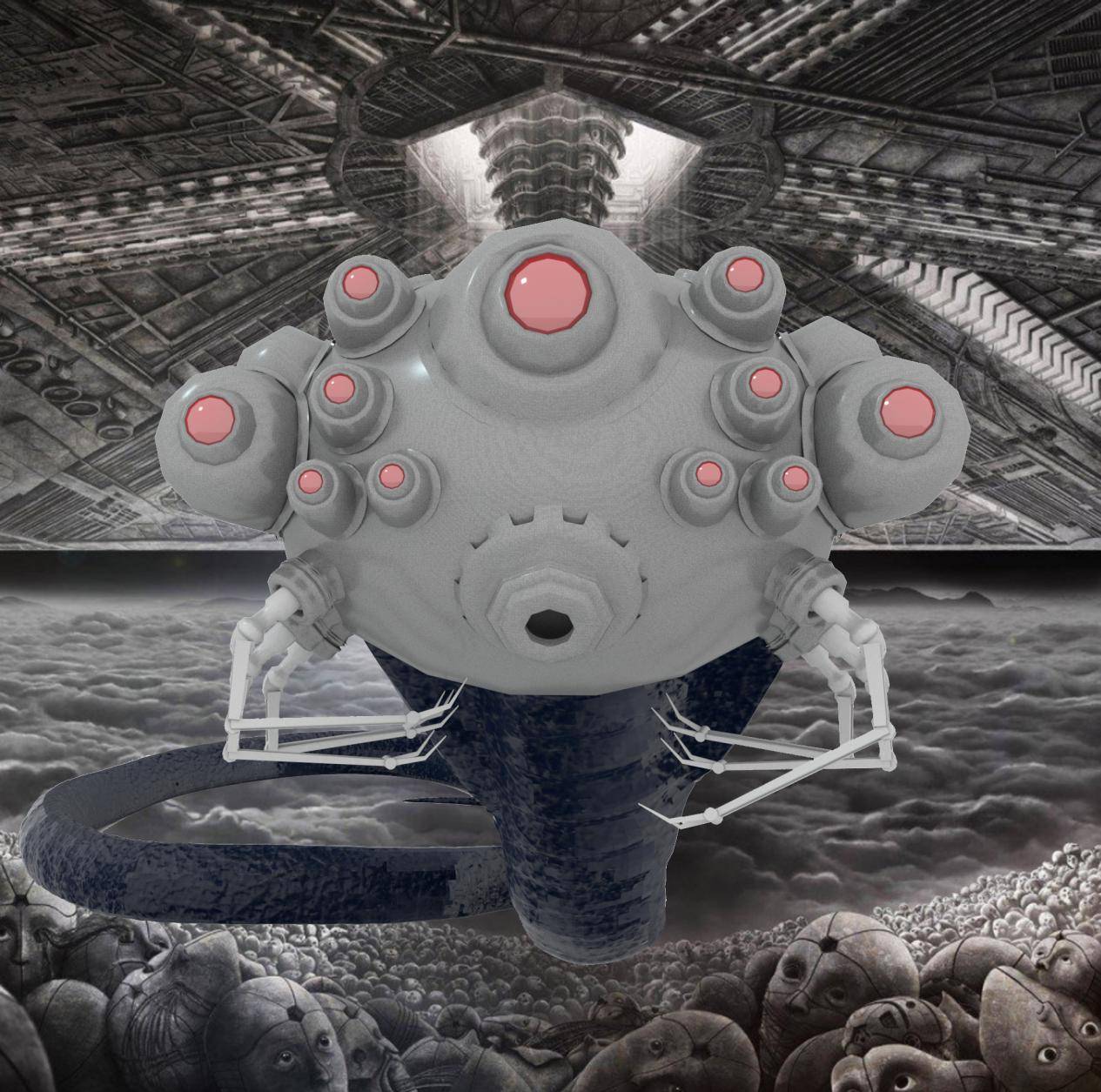

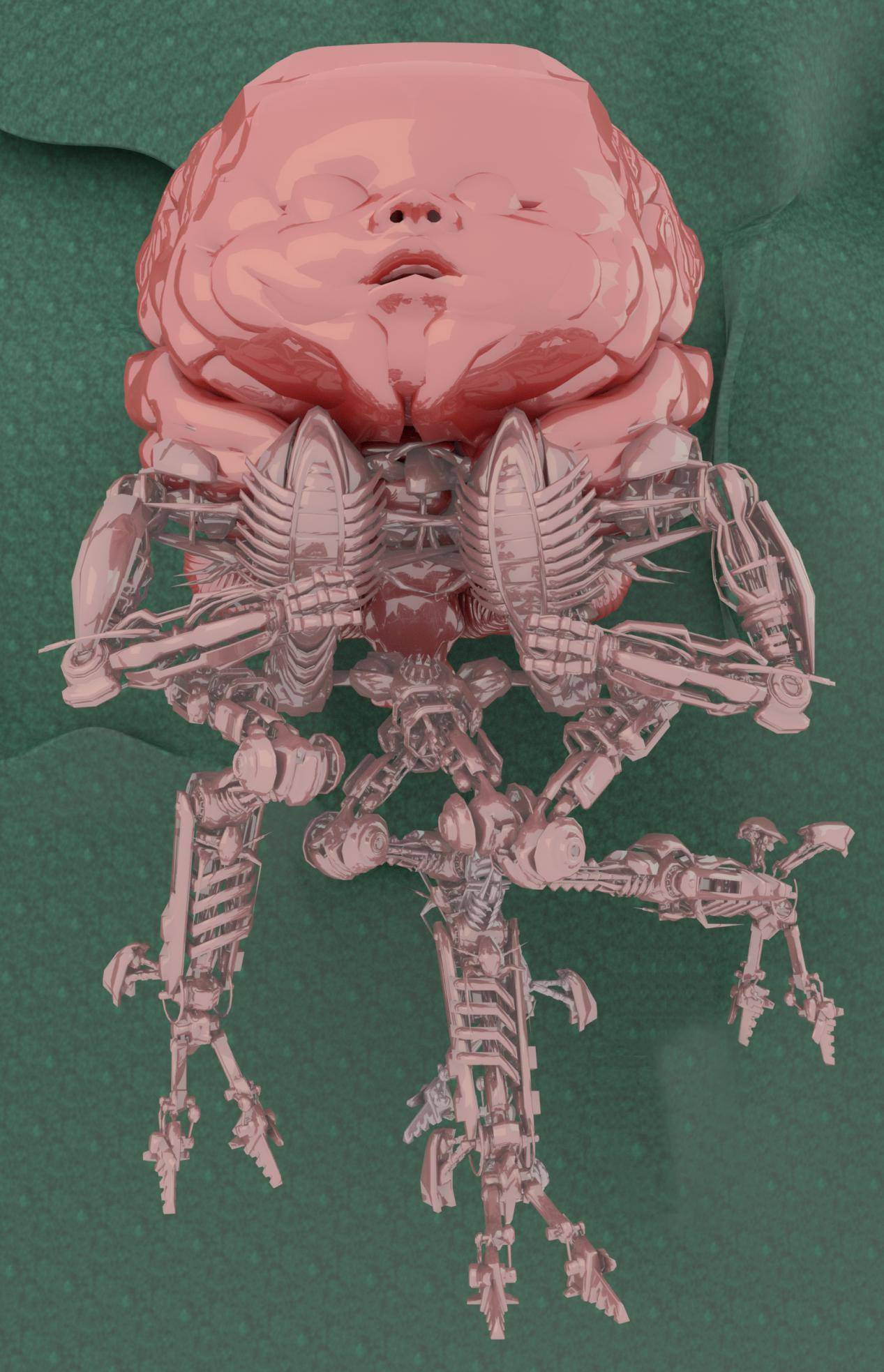

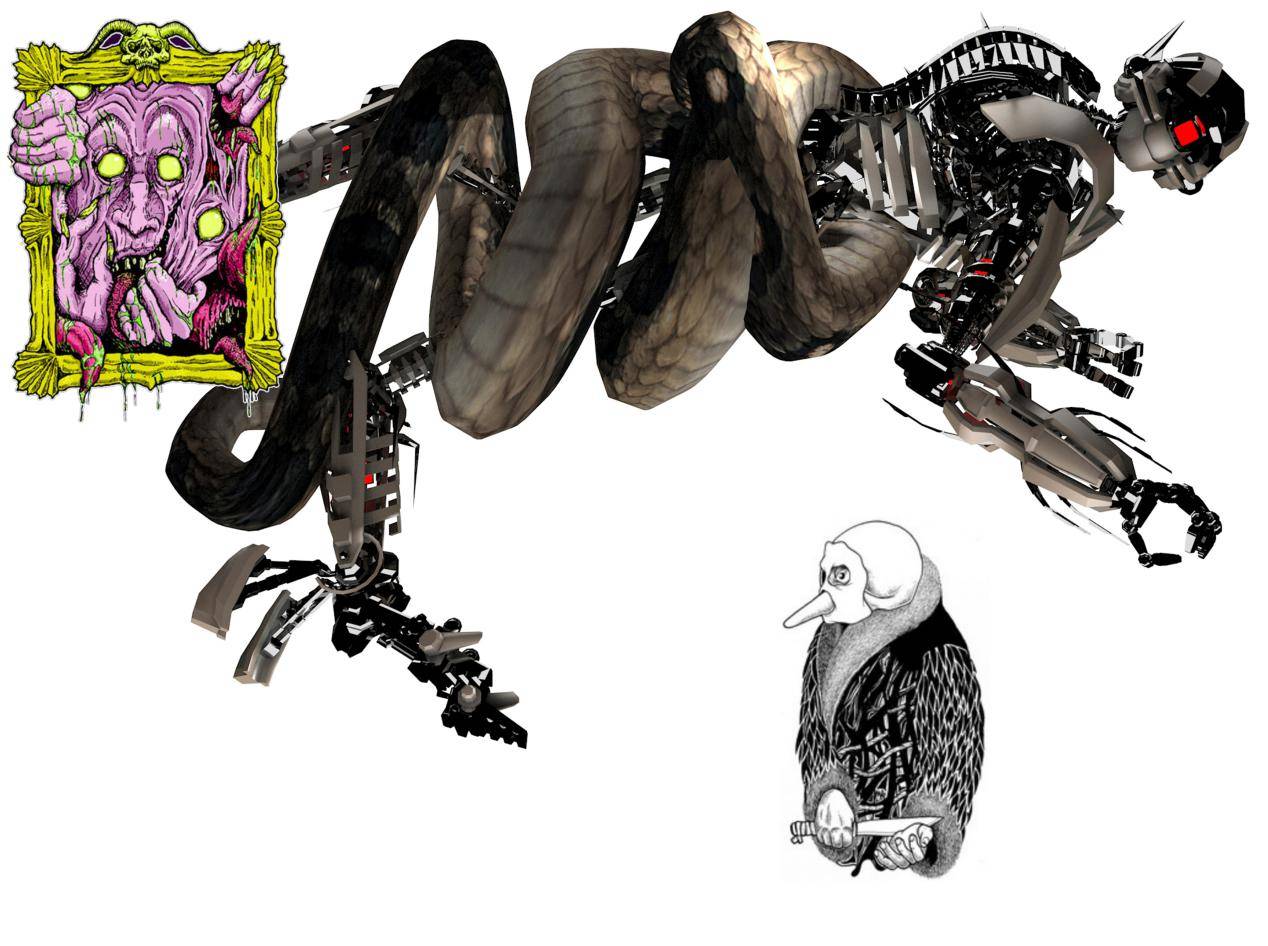

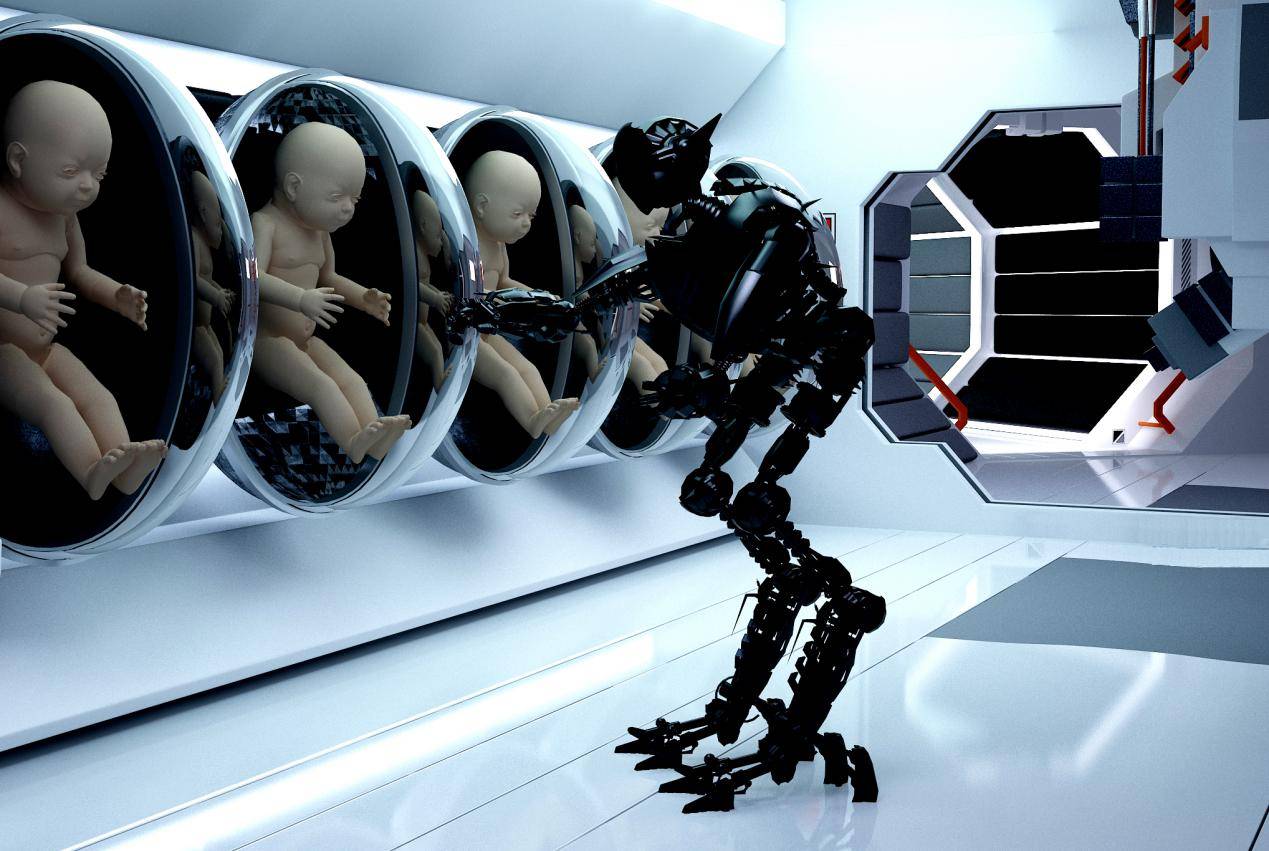

提出無法滿足的要求,完成無法完成的使命不受可能性的約束,突破可能性的極限異想天開天可開,不切實際最實際“世界上著名的科技與藝術交叉研究者之一”和“前衛藝術先鋒的偶像”、當今全球藝術界最炙手可熱的藝術家戴帆(DAI FAN)的最新作品在展覽中,敏銳地觀察當下最新的科技變局,從信息、生物、機器、身體、控制論、虛擬生命 、病毒、軟件等入手,對人面臨的困境做了前沿的分析,并不斷探索新的出路,對人、生命、身體、機器、信息等傳統理念進行了新的拓展,探索人的各種可能性。 最后提出“我們必須拆掉何者可能與何者不可能之間的界限,并以新的方式重新界定這條界線”,即我們不能受“可能性”的約束,要突破可能性的極限,方才有未來。這是一種全新的解讀,對于當下“人是什么”新形勢新問題提供了一種全新的視角。

DAI FAN

DAI FAN · LIFE X

投訴

戴帆(DAI FAN),在歐美舉辦眾多極具爭議性的展覽,大名鼎鼎的全球性藝術家,魅力四射的建筑師,光彩奪目的文化理論家,人稱“鬼才”、“引領二十一世紀潮流的先鋒偶像”,“十年來強大無比的圖像和觀念制造者”,激進左翼分子。

新型冠狀病毒至少在兩個方面是后人類。首先,也是最明顯的,因為它對人類的意圖、欲望和動機視而不見。在美國,這導致了一種奇觀:盡管病毒對人的生命造成了駭人聽聞的損失,但政客們也只看到了尸體堆積在停尸房的景象。正如許多人觀察到的那樣,這種病毒并不區分民主黨人和共和黨人、自由派和保守派、基督徒和猶太人、福音派和穆斯林。在美國這樣一個黨派分明的國家,這為對話提供了新的可能性。聰明的州長們,例如加州的加文-紐索姆(Gavin Newsom),正意識到將政策置于政治之前的優勢,而不是去批評唐納德·特朗普,即使特朗普應該被批評。美國國會以驚人的速度走到了一起,通過了刺激性法案,甚至特朗普也不得從其早期所說的病毒是“民主黨的騙局”的說法轉向更多基于事實的做法(雖然還是會有一些宣傳)。第二種意義技術性較強,雖然不難把握。從進化的角度看,人類和病毒采取了截然相反的策略。人類在進化過程中,通過朝更大的認知復雜性、語言的發展以及大腦和身體的相關變化進化,通過進化出復雜的社會結構,以及在人類的近代史上,通過先進的技術設備(包括人工智能)來增強自己的能力,從而在其進化的范圍內取得了主導地位。相比之下,病毒則向著越來越簡單的方向發展。病毒通過劫持細胞機制進行復制,并利用它進行增殖,這使得它們的基因組比細胞本身小得多,這也是有利于快速復制的特點。那么,從廣義上講,這兩種策略似乎完全對立。然而,最近的研究正描繪出一幅更為復雜的圖景。正如阿努·達希亞(Annu Dahiya)所認為的那樣,病毒不能在沒有細胞的情況下進行復制(因為它們利用細胞機制來復制自己)的想法現在受到了質疑【Annu Dahiya, “The Conditions of Emergence: Toward a Feminist Philosophy of the Origins of Life” (PhD. diss., Duke University, in-progress)】。她講述了20世紀70年代初索勒·斯皮格曼(Sol Spiegelman)在伊利諾伊大學香檳分校實驗室進行的一系列實驗,這些實驗以優雅的簡單方式證明了這一點。在證明病毒RNA確實可以自我復制后(盡管是在體外而不是體內),斯皮格曼將病毒Q?噬菌體RNA、RNA復制酶和鹽類混合在一個試管中。在病毒復制后,他再將溶液稀釋多次,丟棄大部分的試驗培養基,加入更多的富含RNA復制酶和營養物質的培養基。這相當于創造了一個環境,用一個人類的比喻來說就是:在這個環境中,90%的人死了,剩下的人就會在之前擁擠的地形上散開,然后90%的人死了,以此類推。這就形成了一種強烈的選擇性壓力,它有利于那些能夠最快復制的實體。正如達希亞所總結的那樣,“最成功的病毒復制RNA通過每一次的序列轉移,連續地縮短了它們的序列。這導致它們失去了幾乎所有與RNA復制酶結合無關的遺傳信息。最初的Q?噬菌體有3600個核苷酸,而實驗結束時的RNA噬菌體只擁有218個核苷酸”。

托馬斯·雷(Thomas Ray)在他的Tierra實驗中得到了類似的結果,該實驗的目的是在計算機的模擬環境中創造類似的競爭性條件。在這個環境中,人工物種爭奪用以復制的CPU時間。雷發現,在24小時內,整個復雜的生態環境已經形成,其中包括一些物種(像病毒一樣),它們失去了基因組中為復制而編碼的部分,但又使用其他物種的編碼來完成任務。縮短的基因組使它們能夠以更快的速度進行復制,使它們比編碼較長的物種具有選擇性優勢。此外,這些物種隨后又被其他物種寄生,后者失去了更多的編碼,并利用類似病毒的復制體的編碼來進行復制(這反過來又依賴于它們所寄生的物種的較長的編碼),這種策略被雷稱為超-寄生(hyper-parasitism)。這些結果鼓勵我們把目前的情況理解為不同進化策略之間的角力。在人類方面是先進認知的優勢,包括呼吸機、個人防護服,當然還有尋找疫苗的競賽。在新型冠狀病毒方面,其優勢在于基因組非常短,能夠快速復制,并且通過空氣中的擴散能力,和在各種表面上存活數小時的能力,具有極強的傳染性。最近的研究表明,人們在出現癥狀之前可能是最容易傳染的,這使得新型冠狀病毒被貼上了隱身病毒的標簽。(也許這種隱身策略的進化就是為了確保在個體生病到無法活動之前,最大限度地在人群中傳播。)從進化的角度來看,新型冠狀病毒已經成功地從蝙蝠飛躍到了地球上數量最多的大型哺乳動物人類身上。迄今為止,對比這兩種策略,比分是驚人的一邊倒:冠狀病毒,14萬分,并且還在計算中;人類,0分。死神之箭或瘟疫之箭,中世紀以降的死亡的勝利、Ars Moriendi、memento mori等形式中廣泛出現這種持箭死神的形象,一般認為這表示的是瘟疫,瘟疫與箭產生關聯可以回溯到希臘時期,阿波羅兼具光明與黑暗,瘟疫與治愈等雙重屬性,他擁有一個稱號叫做Smintheus,這個詞可能源自克里特島或者弗里吉亞,意為老鼠,阿波羅也是鼠神,由此關聯到他司職瘟疫,荷馬史詩中記載阿伽門農侮辱了阿波羅的祭司克律塞,拒絕接受贖禮以釋放克律塞的女兒。所以遠射神會繼續降下瘟疫,不會驅除達那奧斯人的苦難,直到我們把那位雙目明亮的姑娘交還給她父親,不收錢,不收禮,還要向克律塞獻上一份百牲祭禮,才能平息天神的盛怒,求得他的寬恕。在這里,阿波羅就是用弓箭傳播瘟疫、災厄與死亡。同時,死神持箭還有另一層含義,往往被記為拉丁諺語Memor esto quoniam mors non tardat,希望人們記住,死亡就像射出的箭一樣快。在這種病毒給人類帶來的所有痛苦、苦難和悲傷中,我們是否可以從全球的混亂和破壞中汲取到一丁點教訓,是否能獲得一絲一毫的閃光點呢?除了對政治話語施加基于現實的限制之外,這種病毒就像一發2X4的子彈擊中了腦袋一樣,它以可怕的力量提醒我們,雖然人類在我們的生態環境中占主導地位,但許多其他的生態環境可能與我們的生態環境重疊,而且它們的運作規則完全不同。它以噴氣式發動機的音量驚呼:我們不僅彼此之間相互依存,而且與整個地球的生態環境也是相互依存的。最后,它令人震驚地表明,我們是多么匆忙上陣:我們當然沒有準備好應對病毒的影響,但同樣重要的是,我們沒有準備好迎接哲學上的挑戰,即重新認識我們的情況,以公正地看待人類獨特的能力以及這些能力的局限性,及其所依賴的相互依存關系。關于生命在地球上誕生的新版本的起源故事說明了這種相互依存的關系。最近發現的古代巨型病毒,其基因組幾乎與細菌一樣大,這表明它們可能扮演了重要的角色。這些巨型病毒含有編組出翻譯機制的基因,而以前認為只有細胞生物才有這種基因。此外,它們還包括多個基因,這些基因能夠編組出催化特定氨基酸的酶,這是細胞執行的另一項任務。通過對這些復雜性的調查,最近的研究正在積累證據,證明類似病毒的元素可能催化了生命的一些關鍵階段,包括DNA的進化、第一批細胞的形成,以及進化為弓形體、細菌和真核細胞三個領域的分化。現代病毒可能是通過類似于上述的剝離過程,從遠古巨人那里進化而來的,它通過剝離過程,將其基因組中的部分剝離掉,以利于快速復制。除了病毒參與到生命的起源中,另一種相互依存關系是在人類干細胞內發現了古老的病毒DNA。干細胞對人類的繁殖至關重要,因為它們是多功能細胞,具有隨著胎兒的成長而轉化為體內各種不同類型的細胞的能力。最近的研究發現,有一類內源性逆轉錄病毒(endogenous retroviruses),即H. HERV-H,其DNA在人類胚胎干細胞中具有活性,但在其他類型的人類細胞中卻沒有。此外,研究人員還發現,如果通過添加少量RNA抑制這種活性,處理后的細胞就不再像干細胞那樣行動,而是開始像成纖維細胞(fibroblasts)——即動物結締組織中常見的細胞——那樣行動。如果沒有干細胞提供的多功能性,人類的繁殖就無法進行。具有諷刺意味的是,對當代人類構成致命威脅的病毒傳染也是人類繁殖的關鍵。

野豬巴龍只在印尼印度教的札格納特乘車節和十勝節上登場,當野豬巴龍到來之后,村民或者居民會覺得他們受到了來自神靈的庇護,而野豬巴龍的游行儀式也被叫做ngelawang儀式,ngelawang一詞源自lawang這個詞,在巴厘語中意為門,是指從一所房子到另一所房子,或者從一個村莊到另一個村莊的表演形式,主要是為了驅除邪祟,保護人們不受瘟疫或疾病的困擾。這些復雜性表明,簡單的 “我們VS他們”、“人類VS病毒”這一簡單的二元對立,遠遠不能成為理解我們彼此之間的關系,以及我們所處的更大的生態環境的適當表述。如果說新型冠狀病毒是后人類的,那么其他病毒,如干細胞中的病毒,它們/我們的核心就是人類的。我們需要對概念和詞匯進行徹底的重新概念化,用它們來描述和分析這些復雜的相互依存關系,以及人類作為一個物種,彼此之間相互依存的方式。這場大流行病提供了一個機會,使我們有機會重新思考我們可以以何種方式相互認同,以及認同與我們完全不同的生命形式。第一個是“作為共同物種的人類”(humans as species-in-common),這個概念強調了所有人類之間的共同點,盡管我們之間存在著民族、種族、地緣政治和其他方面的差異,但所有人類都有共同點。在整個歷史上,我們可以看到這種思想的閃光點,包括在目前的大流行病中,我們可以看到這種跨越所有國界和地緣政治差異的情況,對人類的打擊無處不在。第二個術語是“生命共生的物種”(species-in-biosymbiosis),這是一個承認不同物種之間的相互滲透的概念,例如在人類的生物群落中。第三個術語是“網絡共生的物種”(species-in-cybersymbiosis),它強調的是人造行動者(artificial agents),特別是人工智能,積極地與人類合作,以塑造我們共同的世界的方式。我提供的這些簡單的草圖是關于一個更合適的框架可能是什么樣子的第一次嘗試。盡管這場大流行病具有破壞性的影響,但它邀請我們去思考新的想法,嘗試新的想法,并提出可以為我們以及與我們共享地球的超人類生物帶來更美好未來的方案。

提出無法滿足的要求,完成無法完成的使命不受可能性的約束,突破可能性的極限異想天開天可開,不切實際最實際“世界上著名的科技與藝術交叉研究者之一”和“前衛藝術先鋒的偶像”、當今全球藝術界最炙手可熱的藝術家戴帆(DAI FAN)的最新作品在展覽中,敏銳地觀察當下最新的科技變局,從信息、生物、機器、身體、控制論、虛擬生命 、病毒、軟件等入手,對人面臨的困境做了前沿的分析,并不斷探索新的出路,對人、生命、身體、機器、信息等傳統理念進行了新的拓展,探索人的各種可能性。 最后提出“我們必須拆掉何者可能與何者不可能之間的界限,并以新的方式重新界定這條界線”,即我們不能受“可能性”的約束,要突破可能性的極限,方才有未來。這是一種全新的解讀,對于當下“人是什么”新形勢新問題提供了一種全新的視角。

投訴

戴帆(DAI FAN),在歐美舉辦眾多極具爭議性的展覽,大名鼎鼎的全球性藝術家,魅力四射的建筑師,光彩奪目的文化理論家,人稱“鬼才”、“引領二十一世紀潮流的先鋒偶像”,“十年來強大無比的圖像和觀念制造者”,激進左翼分子。

新型冠狀病毒至少在兩個方面是后人類。首先,也是最明顯的,因為它對人類的意圖、欲望和動機視而不見。在美國,這導致了一種奇觀:盡管病毒對人的生命造成了駭人聽聞的損失,但政客們也只看到了尸體堆積在停尸房的景象。正如許多人觀察到的那樣,這種病毒并不區分民主黨人和共和黨人、自由派和保守派、基督徒和猶太人、福音派和穆斯林。在美國這樣一個黨派分明的國家,這為對話提供了新的可能性。聰明的州長們,例如加州的加文-紐索姆(Gavin Newsom),正意識到將政策置于政治之前的優勢,而不是去批評唐納德·特朗普,即使特朗普應該被批評。美國國會以驚人的速度走到了一起,通過了刺激性法案,甚至特朗普也不得從其早期所說的病毒是“民主黨的騙局”的說法轉向更多基于事實的做法(雖然還是會有一些宣傳)。第二種意義技術性較強,雖然不難把握。從進化的角度看,人類和病毒采取了截然相反的策略。人類在進化過程中,通過朝更大的認知復雜性、語言的發展以及大腦和身體的相關變化進化,通過進化出復雜的社會結構,以及在人類的近代史上,通過先進的技術設備(包括人工智能)來增強自己的能力,從而在其進化的范圍內取得了主導地位。相比之下,病毒則向著越來越簡單的方向發展。病毒通過劫持細胞機制進行復制,并利用它進行增殖,這使得它們的基因組比細胞本身小得多,這也是有利于快速復制的特點。那么,從廣義上講,這兩種策略似乎完全對立。然而,最近的研究正描繪出一幅更為復雜的圖景。正如阿努·達希亞(Annu Dahiya)所認為的那樣,病毒不能在沒有細胞的情況下進行復制(因為它們利用細胞機制來復制自己)的想法現在受到了質疑【Annu Dahiya, “The Conditions of Emergence: Toward a Feminist Philosophy of the Origins of Life” (PhD. diss., Duke University, in-progress)】。她講述了20世紀70年代初索勒·斯皮格曼(Sol Spiegelman)在伊利諾伊大學香檳分校實驗室進行的一系列實驗,這些實驗以優雅的簡單方式證明了這一點。在證明病毒RNA確實可以自我復制后(盡管是在體外而不是體內),斯皮格曼將病毒Q?噬菌體RNA、RNA復制酶和鹽類混合在一個試管中。在病毒復制后,他再將溶液稀釋多次,丟棄大部分的試驗培養基,加入更多的富含RNA復制酶和營養物質的培養基。這相當于創造了一個環境,用一個人類的比喻來說就是:在這個環境中,90%的人死了,剩下的人就會在之前擁擠的地形上散開,然后90%的人死了,以此類推。這就形成了一種強烈的選擇性壓力,它有利于那些能夠最快復制的實體。正如達希亞所總結的那樣,“最成功的病毒復制RNA通過每一次的序列轉移,連續地縮短了它們的序列。這導致它們失去了幾乎所有與RNA復制酶結合無關的遺傳信息。最初的Q?噬菌體有3600個核苷酸,而實驗結束時的RNA噬菌體只擁有218個核苷酸”。

托馬斯·雷(Thomas Ray)在他的Tierra實驗中得到了類似的結果,該實驗的目的是在計算機的模擬環境中創造類似的競爭性條件。在這個環境中,人工物種爭奪用以復制的CPU時間。雷發現,在24小時內,整個復雜的生態環境已經形成,其中包括一些物種(像病毒一樣),它們失去了基因組中為復制而編碼的部分,但又使用其他物種的編碼來完成任務。縮短的基因組使它們能夠以更快的速度進行復制,使它們比編碼較長的物種具有選擇性優勢。此外,這些物種隨后又被其他物種寄生,后者失去了更多的編碼,并利用類似病毒的復制體的編碼來進行復制(這反過來又依賴于它們所寄生的物種的較長的編碼),這種策略被雷稱為超-寄生(hyper-parasitism)。這些結果鼓勵我們把目前的情況理解為不同進化策略之間的角力。在人類方面是先進認知的優勢,包括呼吸機、個人防護服,當然還有尋找疫苗的競賽。在新型冠狀病毒方面,其優勢在于基因組非常短,能夠快速復制,并且通過空氣中的擴散能力,和在各種表面上存活數小時的能力,具有極強的傳染性。最近的研究表明,人們在出現癥狀之前可能是最容易傳染的,這使得新型冠狀病毒被貼上了隱身病毒的標簽。(也許這種隱身策略的進化就是為了確保在個體生病到無法活動之前,最大限度地在人群中傳播。)從進化的角度來看,新型冠狀病毒已經成功地從蝙蝠飛躍到了地球上數量最多的大型哺乳動物人類身上。迄今為止,對比這兩種策略,比分是驚人的一邊倒:冠狀病毒,14萬分,并且還在計算中;人類,0分。死神之箭或瘟疫之箭,中世紀以降的死亡的勝利、Ars Moriendi、memento mori等形式中廣泛出現這種持箭死神的形象,一般認為這表示的是瘟疫,瘟疫與箭產生關聯可以回溯到希臘時期,阿波羅兼具光明與黑暗,瘟疫與治愈等雙重屬性,他擁有一個稱號叫做Smintheus,這個詞可能源自克里特島或者弗里吉亞,意為老鼠,阿波羅也是鼠神,由此關聯到他司職瘟疫,荷馬史詩中記載阿伽門農侮辱了阿波羅的祭司克律塞,拒絕接受贖禮以釋放克律塞的女兒。所以遠射神會繼續降下瘟疫,不會驅除達那奧斯人的苦難,直到我們把那位雙目明亮的姑娘交還給她父親,不收錢,不收禮,還要向克律塞獻上一份百牲祭禮,才能平息天神的盛怒,求得他的寬恕。在這里,阿波羅就是用弓箭傳播瘟疫、災厄與死亡。同時,死神持箭還有另一層含義,往往被記為拉丁諺語Memor esto quoniam mors non tardat,希望人們記住,死亡就像射出的箭一樣快。在這種病毒給人類帶來的所有痛苦、苦難和悲傷中,我們是否可以從全球的混亂和破壞中汲取到一丁點教訓,是否能獲得一絲一毫的閃光點呢?除了對政治話語施加基于現實的限制之外,這種病毒就像一發2X4的子彈擊中了腦袋一樣,它以可怕的力量提醒我們,雖然人類在我們的生態環境中占主導地位,但許多其他的生態環境可能與我們的生態環境重疊,而且它們的運作規則完全不同。它以噴氣式發動機的音量驚呼:我們不僅彼此之間相互依存,而且與整個地球的生態環境也是相互依存的。最后,它令人震驚地表明,我們是多么匆忙上陣:我們當然沒有準備好應對病毒的影響,但同樣重要的是,我們沒有準備好迎接哲學上的挑戰,即重新認識我們的情況,以公正地看待人類獨特的能力以及這些能力的局限性,及其所依賴的相互依存關系。關于生命在地球上誕生的新版本的起源故事說明了這種相互依存的關系。最近發現的古代巨型病毒,其基因組幾乎與細菌一樣大,這表明它們可能扮演了重要的角色。這些巨型病毒含有編組出翻譯機制的基因,而以前認為只有細胞生物才有這種基因。此外,它們還包括多個基因,這些基因能夠編組出催化特定氨基酸的酶,這是細胞執行的另一項任務。通過對這些復雜性的調查,最近的研究正在積累證據,證明類似病毒的元素可能催化了生命的一些關鍵階段,包括DNA的進化、第一批細胞的形成,以及進化為弓形體、細菌和真核細胞三個領域的分化。現代病毒可能是通過類似于上述的剝離過程,從遠古巨人那里進化而來的,它通過剝離過程,將其基因組中的部分剝離掉,以利于快速復制。除了病毒參與到生命的起源中,另一種相互依存關系是在人類干細胞內發現了古老的病毒DNA。干細胞對人類的繁殖至關重要,因為它們是多功能細胞,具有隨著胎兒的成長而轉化為體內各種不同類型的細胞的能力。最近的研究發現,有一類內源性逆轉錄病毒(endogenous retroviruses),即H. HERV-H,其DNA在人類胚胎干細胞中具有活性,但在其他類型的人類細胞中卻沒有。此外,研究人員還發現,如果通過添加少量RNA抑制這種活性,處理后的細胞就不再像干細胞那樣行動,而是開始像成纖維細胞(fibroblasts)——即動物結締組織中常見的細胞——那樣行動。如果沒有干細胞提供的多功能性,人類的繁殖就無法進行。具有諷刺意味的是,對當代人類構成致命威脅的病毒傳染也是人類繁殖的關鍵。

野豬巴龍只在印尼印度教的札格納特乘車節和十勝節上登場,當野豬巴龍到來之后,村民或者居民會覺得他們受到了來自神靈的庇護,而野豬巴龍的游行儀式也被叫做ngelawang儀式,ngelawang一詞源自lawang這個詞,在巴厘語中意為門,是指從一所房子到另一所房子,或者從一個村莊到另一個村莊的表演形式,主要是為了驅除邪祟,保護人們不受瘟疫或疾病的困擾。這些復雜性表明,簡單的 “我們VS他們”、“人類VS病毒”這一簡單的二元對立,遠遠不能成為理解我們彼此之間的關系,以及我們所處的更大的生態環境的適當表述。如果說新型冠狀病毒是后人類的,那么其他病毒,如干細胞中的病毒,它們/我們的核心就是人類的。我們需要對概念和詞匯進行徹底的重新概念化,用它們來描述和分析這些復雜的相互依存關系,以及人類作為一個物種,彼此之間相互依存的方式。這場大流行病提供了一個機會,使我們有機會重新思考我們可以以何種方式相互認同,以及認同與我們完全不同的生命形式。第一個是“作為共同物種的人類”(humans as species-in-common),這個概念強調了所有人類之間的共同點,盡管我們之間存在著民族、種族、地緣政治和其他方面的差異,但所有人類都有共同點。在整個歷史上,我們可以看到這種思想的閃光點,包括在目前的大流行病中,我們可以看到這種跨越所有國界和地緣政治差異的情況,對人類的打擊無處不在。第二個術語是“生命共生的物種”(species-in-biosymbiosis),這是一個承認不同物種之間的相互滲透的概念,例如在人類的生物群落中。第三個術語是“網絡共生的物種”(species-in-cybersymbiosis),它強調的是人造行動者(artificial agents),特別是人工智能,積極地與人類合作,以塑造我們共同的世界的方式。我提供的這些簡單的草圖是關于一個更合適的框架可能是什么樣子的第一次嘗試。盡管這場大流行病具有破壞性的影響,但它邀請我們去思考新的想法,嘗試新的想法,并提出可以為我們以及與我們共享地球的超人類生物帶來更美好未來的方案。